Journal de bord

Au printemps 2020, les gouvernements de nombreux pays tentent de freiner l’expansion de la pandémie en prenant la décision d’interdire les activités et les espaces qu’ils jugent « non-essentiels ». Ils sélectionnent ainsi les membres de la communauté qui perdront temporairement leur fonction au sein de la collectivité. De nombreux mondes se retrouvent ainsi bouleversés ; la culture, l’esthétique, la restauration, le sport, les loisirs et l’hôtellerie sont particulièrement touchés par cette épreuve de relégation.

(Non) essentiel

un monde divisé, des identités entravées

Peut-on encore exister au-delà de la pandémie ?

Une fracture symbolique s’est créée. Tandis que les applaudissements résonnent de façon quotidienne aux balcons pour féliciter tous les « essentiels » qui sont envoyés, souvent malgré eux, sur le front sanitaire, celles et ceux qui se trouvent de l’autre côté de la frontière de « l’essentialité » se voient privés de leur rôle. Etre désigné comme « non-essentiel » ou « secondaire » est une expérience de déclassement particulièrement douloureuse. Pendant ce temps, le reste de la population, confinée ou semi-confinée, expérimente une existence appauvrie, une existence uniquement basée sur ce qui a été jugé « vital » par les autorités.

Description du projet

Notre réflexion porte sur ce que signifient les termes « essentiel » et « non-essentiel ». Le sens des mots que les personnes utilisent pour interpréter leur expérience et le monde qui les entoure est un axe de recherche complexe qui donne accès, en partie tout au moins, à la manière dont ils construisent leur réalité. Le langage n’est pas figé et évolue en fonction des pratiques sociales et des imaginaires politiques. C’est pour cela qu’il représente une source précieuse pour toute enquête sur les phénomènes sociaux.

Cette page est un espace de travail qui vous permettra de suivre l’avancée de notre enquête ainsi que la création du film qui l’accompagne. Vous pourrez accéder à notre méthodologie, aux données récoltées et à leur analyse ainsi qu’à nos impressions, doutes et intérêts personnels. Se déploiera ainsi sous vos yeux le « journal de bord » d’une enquête anthropologique construit selon un travail réflexif.

Découvrez les articles suivants pour approfondir

Le journal de bord : un outil ethnographique

Pourquoi donc les anthropologues tiennent-ils un journal de bord lorsqu’ils s’immergent dans un nouveau terrain? En fait, le journal de bord est un outil précieux…

La reflexivité

Le concept de réflexivité permet de penser les problèmes de distanciation auxquels se heurte le chercheur lorsqu’il est confronté à un terrain qui lui est proche et familier.

1. Genèse de la recherche : la Grounded Theory

Cette recherche a commencé par la récolte de témoignage sur les expériences vécues depuis le début de la pandémie pour notre page La foule. Cette immersion mosaïque visait à inclure tous les membres du corps social, tous les discours, sans distinction. Nous ne savions pas encore quelle tournure allait prendre notre enquête. Nous avancions sans cadre préétabli, attendant qu’une problématique émerge du terrain. C’est cette avancée un peu hésitante, pas à pas avec les acteurs de la vie sociale, que les sciences sociales appellent la Grounded Theory.

Contrairement à d’autres méthodologies qui invitent le chercheur à se renseigner au préalable, à maîtriser les concepts de sa future étude et à élaborer une problématique en amont, la Grounded Theory propose l’inverse. L’anthropologue se plonge, avec ses maladresses et son ignorance, dans des univers qui ne lui sont pas familiers.

Découvrez l’article suivant pour approfondir

La Grounded Theory

Un des risques auxquels se heurtent les chercheurs en sciences sociales est celui d’enfermer les personnes singulières, avec leurs émotions, leurs parcours de vie et leurs projets dans des catégorisations abstraites ou des cadres théoriques.

2. Une problématique émerge du terrain

Après deux mois à effectuer différents entretiens, souvent marqués par la lassitude de nos enquêtés, agacés de devoir parler du Covid, la « magie du terrain » opère enfin. Angelo, que nous filmons au hasard d’une rencontre, se démarque dans un échange atypique, engagé et passionné. C’est le premier intervenant qui mentionne explicitement la question de « l’essentiel »; la flamme qui anime Angelo est communicative, les émotions sont palpables.

Je jubilais, sans savoir exactement pourquoi. Le soir même, j’écrivais un mail à Laurence pour lui faire part de mon enthousiasme ! J’avais la sensation que nous avions une piste.

Ariane Mérillat

Voici l’histoire de cette rencontre : Angelo est un chorégraphe qui a croisé le chemin de notre collaborateur technique, Bastien, lors d’un spectacle de danse qui a dû être réalisé en streaming en raison de la situation sanitaire. Quand ce dernier lui a parlé de notre étude, Angelo s’est montré intéressé. Ariane est alors partie, caméra en main, à la rencontre de son univers. Alors qu’elle pensait que la discussion allait se centrer sur la manière dont les acteurs culturels doivent se « réinventer » sur une scène « sans public », elle découvre une autre partie de la vie d’Angelo : son implication dans un projet culturel impliquant des jeunes de la région, Ghetto Jam. Angelo parle avec affection de ces jeunes tourmentés par des situations personnelles souvent difficiles, des expériences de vie intenses et la perte des liens sociaux générée par une crise sanitaire qui promeut la distance. Alors qu’un tournage dure en moyenne une trentaine de minutes, Angelo et Ariane discutent deux heures durant face à la caméra. Découvrez quelques extraits de ce tournage :

Il est très beau cet entretien. Il tourne autour de la «brutalité» d’avoir être (dé)considéré comme non essentiel. Il oppose à l’essentiel tel qu’il est défini par l’économie et défendu par l’Etat, avec le symbole du Black Friday et du rêve américain, un essentiel alternatif: celui de la culture et d’une jeunesse qui ne veut plus du même monde. On sent qu’Angelo s’est donné une véritable mission auprès de « ses » jeunes. Très beau portrait. En plus ces décors sont complètement énigmatiques…

Laurence Kaufmann

3. Une insulte ?

Cette première rencontre avec « l’essentialité » nous a rapidement amenées à dégager certaines réflexions. Quels outils conceptuels allaient pouvoir nous aider à comprendre la colère d’Angelo ? Notre première piste a été celle de l’insulte. Etre « non-essentiel », nous dit en substance Angelo, cela veut dire « tu ne sers à rien ». Le terme « non-essentiel » qui était entré dans notre langage quotidien pouvait-il être perçu comme une dégradation, une injure par une partie de la population ?

Découvrez l’article suivant pour approfondir

« je suis non-essentiel » ou la « resignification » de l’insulte

Lorsqu’un groupe social est discriminé, il n’est pas rare qu’il se réapproprie l’insulte dont il a été victime. Des homosexuels qui se traitent de « tafioles », des adolescentes qui s’appellent « putes », …

Un des principes de la Grounded Theory est de trouver suffisamment de similitudes entre les témoignages, suffisamment de convergences entre les observations du terrain pour pouvoir en déduire une problématique. Ici, l’expérience a été quelque peu différente. Par sa vivacité et son indignation, Angelo s’est clairement démarqué des échanges un peu forcés sur la situation sanitaire. Suite à cet entretien, nous nous sommes posé la question suivante. Aborder la pandémie par la question de « l’essentialité » serait-il à même de susciter l’intérêt plus marqué du public, un public jusqu’alors exténué ou indifférent ? Afin de répondre à cette question, nous avons fait un nouvel appel aux témoignages sur les réseaux sociaux. Le résultat ne s’est pas fait attendre. Alors que les propositions d’entretiens sur l’expérience du covid rencontraient peu de succès, le thème « Essentiel » vs « Non-essentiel » provoqua de nombreuses réactions. Rapidement, nous avons pu mener un entretien avec une employée de magasin et une maman de jour dont voici les témoignages :

Émilie, employée d’un magasin :

Allez vas-y s’il te plaît, tu me laisses passer avec un 2ème paquet de papier toilette?

Interprétation : Bénédicte Hamsler Denogent

Amanda, maman de jour :

Les mamans de jour, jusque-là on était franchement des « couillonnes »

Interprétation : Alexia Hebrard

Nous comprenons alors l’importance pour ces personnes de se raconter, d’exprimer leur colère en témoignant leur sentiment d’incohérence. C’est Marie-Claire qui nous aide, dans ce sens, à analyser à quel point la parole est essentielle pour ordonner ce que nous vivons.

Découvrez l’article suivant pour approfondir

Pourquoi raconter et « se » raconter ?

Se raconter est une manière d’ordonner ce que l’on vit, y donner du sens pour nous-même et pour les autres. C’est d’ailleurs tout le travail effectué par les psychologues ; en encourageant leurs patients à prendre la parole, ils espèrent que ces derniers seront à même de s’apaiser…

4. Définition de la problématique

Tout comme Angelo, les femmes qui ont témoigné expriment la colère, l’incompréhension et le sentiment d’injustice et d’incohérence qu’ont suscité les mesures sanitaires. Dans ces conditions, quelle est la valeur de leur travail ? Comment s’occuper d’un jeune, d’un enfant, d’un client dans un fatras de règles qui entravent le cours habituel des choses ? Ces sentiments d’injustice et de non-reconnaissance sont le point de départ de notre enquête – une enquête qui continuera d’être alimentée au fil des semaines.

Découvrez l’article suivant pour approfondir

La problématique essentiel vs non-essentiel : le point de départ

Pour éviter la propagation du coronavirus, la plupart des États ont séparé les biens et activités essentiels des biens, activités et événements non essentiels.

5. La reconnaissance

Les témoignages recueillis nous ont donné l’envie de persévérer. Nous devions continuer d’enquêter sur les répercussions que la vision officielle de « l’essentiel » avait eu pour une grande partie de la population. Rapidement, un nouveau concept a émergé, propre à nous accompagner dans notre cheminement : la reconnaissance.

La reconnaissance est la véritable antithèse de l’insulte. Etre reconnu par autrui comme une personne de valeur, comme un être unique et irremplaçable est essentiel à notre identité. Que ce soit dans le cadre privé ou dans la vie professionnelle, ce sentiment – celui d’avoir de la valeur aux yeux d’autrui – est une source d’épanouissement individuel et collectif. Selon Axel Honneth, un philosophe contemporain, la reconnaissance est même primordiale pour le bon fonctionnement de la société et, sans elle, des conflits sociaux et même des révolutions ont de grandes chances d’éclater.

Découvrez l’article suivant pour approfondir

La reconnaissance

Être reconnu par les autres comme des personnes de valeur, comme des êtres uniques et irremplaçables dont les opinions, les émotions et les actions comptent, voilà qui est essentiel à notre identité.

Cette théorie nous intrigue, la reconnaissance est-elle vraiment essentielle au bien-être individuel et à l’ordre social ? Le hasard de nos échanges nous amène cette fois vers des personnes coupables d’une infraction criminelle qui sont en attente d’un jugement ou qui l’ont reçu. Claudia, qu’Ariane et Laurence ont découvert à travers le réseau universitaire, anime des espaces de rencontres en tant que coordinatrice-animatrice ; elle nous introduit auprès de plusieurs hommes participants au programme. Le projet se nomme « Objectif Désistance » et son but est de « favoriser l’abandon progressif d’une trajectoire délinquante et le maintien d’une vie conventionnelle ». À nouveau, la magie opère.

Même si nous sommes totalement étranger·e·s à cet univers, nous sommes accueilli·e·s avec chaleur et gentillesse. Sensible et attentive, Claudia nous explique les règles : ici, on ne demande jamais à une personne ce qu’elle a fait ; le poids du passé et des erreurs ne doit pas peser sur les rencontres. Cet espace doit permettre à chacun d’exister au présent. Le regard porté sur l’autre est comme neuf, libéré de ce savoir qui se contente de connaître et d’identifier les individus mais oublie de les reconnaître. Le but de ces moments d’échange est précisément de répondre à ce besoin de reconnaissance, ceci afin de permettre à une identité positive d’émerger. Aujourd’hui, nous sommes donc face à ces hommes qui posent un regard sérieux et sensible sur leur parcours et sur leur présent. Voici quelques extraits de notre tournage.

Quel beau tournage ! J’ai eu l’impression que leur parcours était si douloureux que le témoignage qui en ressortait s’était affranchi des généralités pour aller creuser dans des sentiments profonds. C’est précieux ce genre de moment et cela me questionne aussi : est-ce que je prends soins de mes proches ? suis-je capable de les accompagner dans leurs erreurs comme dans leurs réussites ? Comment se voient-ils à travers mon regard?

Ariane Mérillat

6. Un récit documentaire

Lorsqu’Ariane, suite à ce tournage, fait à nouveau part de son enthousiasme à Laurence, cette dernière lui suggère de rassembler les témoignages épars dans un film documentaire. L’idée est lancée ; nous cherchons du matériel, recrutons Bastien pour la technique vidéo, élaborons le plan de réalisation. Enthousiasmées par ce projet et par la qualité de nos entretiens, nous nous questionnons alors sur l’importance de la forme et de l’éthique propre au format vidéo. Comment construire et mettre en récit la réalité qui nous est apparue lors de nos entretiens ?

Découvrez l’article suivant pour approfondir

Un récit documentaire

Les réalisateurs, y compris un grand nombre de réalisateurs de films ethnographiques, dont le travail se fonde sur une rhétorique empirique, sont pris dans une contradiction : d’un côté, ils semblent présenter les images qu’ils ont tournées comme une preuve, de l’autre, ils manipulent ces images.

7. Approche collaborative et pacte ethnographique

Intégrer les imprévus et assumer l’aspect fictionnel inhérent au travail de montage représente une première piste à suivre alors que l’on a pour objectif de s’exercer au genre du film anthropologique. Dans la même lignée de réflexion, se pose la question du pacte ethnographique : comment signifier au spectateur la sincérité de notre démarche ? Ce pacte peut prendre de nombreuses formes et est essentiel, sans lui, sans la confiance que le récepteur a face aux images est brouillée et le documentaire ne sera pas apprécié.

Découvrez l’article suivant pour approfondir

Le pacte ethnographique

Comment différencier une fiction hollywoodienne d’un documentaire ethnographique ? Comme pour l’autobiographie, c’est le spectateur qui va sentir que l’intention du réalisateur est de se placer en médiateur entre la réalité qu’il a vécue et lui-même…

Mais ce n’est pas fini, les coulisses du cinéma documentaire sont vastes ; toute une partie de notre éthique se base également sur une approche collaborative qui vise à co-créer avec les acteurs sociaux. Cette manière d’aborder la relation entre le chercheur et ses enquêté·e·s était déjà au centre du dernier documentaire d’Ariane et Bastien, Unique en son genre.

L’objectif du film était d’impliquer autant que possible les acteurs sociaux dans le processus de réalisation du film. Dans cette approche, l’anthropologue n’adopte pas une position de surplomb, qui le poserait en garant du savoir, en détenteur de la vérité. Il met à disposition ses outils d’analyse au service des individus concernés. Notre documentaire reprend cette technique de travail en tirant parti de ses avantages mais aussi en prenant en compte ses limites potentielles.

Découvrez l’article suivant pour approfondir

La démarche collaborative

Le rapport entre l’ethnologue et ses « enquêté·e·s » constitue une question éthique importante. L’asymétrie d’une relation de connaissance qui pose l’un·e des protagonistes en spécialiste ou […]

8. Collaboration avec le Sri Lanka : un pari ethnographique, une aventure humaine

Comme nous l’avons vu, la neutralité de l’anthropologue est une illusion. Sa sensibilité et ses affects influent inévitablement sur le choix de son terrain, sur la sélection de ses intervenants ainsi que sur la compréhension des situations auxquelles il est confronté. La recherche trouve ainsi souvent ses ramifications dans sa vie privée. Il peut s’agir de petits événements. Par exemple, si les photos de Guillaume Perret et Sylvain Smykla illustrent la plupart des articles de la foule, c’est parce que des liens amicaux les lient à l’équipe du projet. Il arrive également que le privé s’invite dans des événements plus importants. C’est le cas de cette recherche, qui prend une tournure inattendue lors de l’été 2022. En effet, en 2019 Ariane et Bastien ont accueilli une fratrie de trois enfants sri lankais réfugiés : Nilakshana, Nithuya et K. Depuis, cette famille recomposée vit les joies et les doutes d’un quotidien bercé par la rencontre de deux cultures.

En parallèle, s’est également instauré un dialogue hebdomadaire avec les parents et la grande sœur, Priyanka, restés au pays. Au cours d’échanges particulièrement touchants dans lesquels la question du bien-être des trois enfants est essentielle, les deux familles construisent peu à peu une relation confiante et chaleureuse. Alors que la recherche suit son cours, Ariane, sur un coup de tête, propose à Laurence d’organiser un partenariat avec le village sri lankais.

Laurence, enthousiaste valide le projet, qui est lancé. Au nord du pays, dans le village de Navatkuly, Priyanka, la sœur ainée, devient notre partenaire de recherche. Cliquez ici pour voir l’échange de messages suite à l’engagement.

En apprenant petit à petit à filmer et à mener des interviews, elle enrichit notre foule avec de nouveaux portraits. Nous traduisons une partie du site unessentialhumans avec l’aide de Nithuya afin que les habitant·e·s du village de Navatkuly puissent participer à leur mise en mots et en images.

Le voyage d’Ariane et Bastien prend forme : le 17 août, ils arriveront au Sri Lanka, rencontreront la famille des enfants qu’ils ont accueillis et délimiteront avec Priyanka les pratiques et les expériences à explorer. Pour suivre les péripéties de cette aventure quotidienne, rendez-vous sur le compte Instagram d’Ariane : arianemerillat.

9. Comment négocier fiction et réalité dans le cinéma documentaire ?

Ariane et Bastien reviennent en octobre, quelque peu désillusionnés. Leur voyage au Sri Lanka leur a, avant tout, permis de se confronter à leurs projections et à l’idéalisation de cet « ailleurs ». Ils ont immanquablement fini par se heurter à la réalité. Alors qu’ils espéraient trouver des réponses à la question de « l’essentiel », le quotidien du village les a mis face à une gestion des priorités qui les a dépassés. Comment intégrer une telle expérience d’étrangeté à la recherche ? Pour l’instant nous ne trouvons pas de réponse à cette question.

Sur le plan personnel, cependant, le voyage est une réussite et nous nous réjouissons de retourner auprès de la famille de Prianka mais ça c’est une autre histoire…

Ariane Mérillat

Mais nous avons peu de temps pour nous attarder sur ces ressentis. Le 30 septembre, Ariane Mérillat anime une conférence, au théâtre Le Reflet, qui questionne la frontière entre la réalité et la fiction dans le cinéma documentaire. Ariane et Laurence se plongent dans une recherche qui allie théorie et technique afin de créer ce premier événement « science et cité ».

La soirée se conclut avec la présentation d’un petit film sur le Sri Lanka, dans lequel Ariane parle de sa désillusion – une désillusion que peuvent masquer ou, au contraire, mettre en évidence le travail de la mise en scène et les techniques de cadrage, de son, de couleur et de montage qu’il met en oeuvre.

Ces questions donnent naissance à une idée de fil conducteur pour le projet de documentaire qui anime cette recherche. Si la fiction est inhérente à ce type d’exercice, pourquoi ne pas construire le film comme un conte en fictionnalisant en partie les personnages ? La rencontre de Marie-Claire n’est pas étrangère à cette nouvelle idée. À nouveau, c’est la magie de la grounded theory qui opère. Laurence propose alors un nouvel éclairage sur cette thématique.

Découvrez l’article suivant pour approfondir

De « personne » à « personnage »

Ce n’est pas pour rien que les sociologues ont souvent utilisé la métaphore théâtrale pour décrire le monde social : ce dernier déploie une multitude de scènes qui permettent aux acteurs sociaux de jouer un rôle et d’endosser un « masque ».

10. À la rencontre de nos publics

Après avoir donné notre conférence sur le cinéma documentaire, nous nous attelons à la partager dans divers milieux d’apprentissages. La conférence est remaniée ; les textes sont parfois simplifiés, les films qui illustrent le discours sont adaptés à l’âge de nos participants. À Morges, nous sommes accueillis dans des classes d’enfants de 8 ans, à Corsier-sur-Vevey parmi des adolescents puis nous intervenons pour un atelier de plusieurs jours dans une classe allophone à Bussigny, à l’école de la transition. Neuchâtel nous convie également dans son université pour conseiller une classe en train de produire des courts-métrages documentaires.

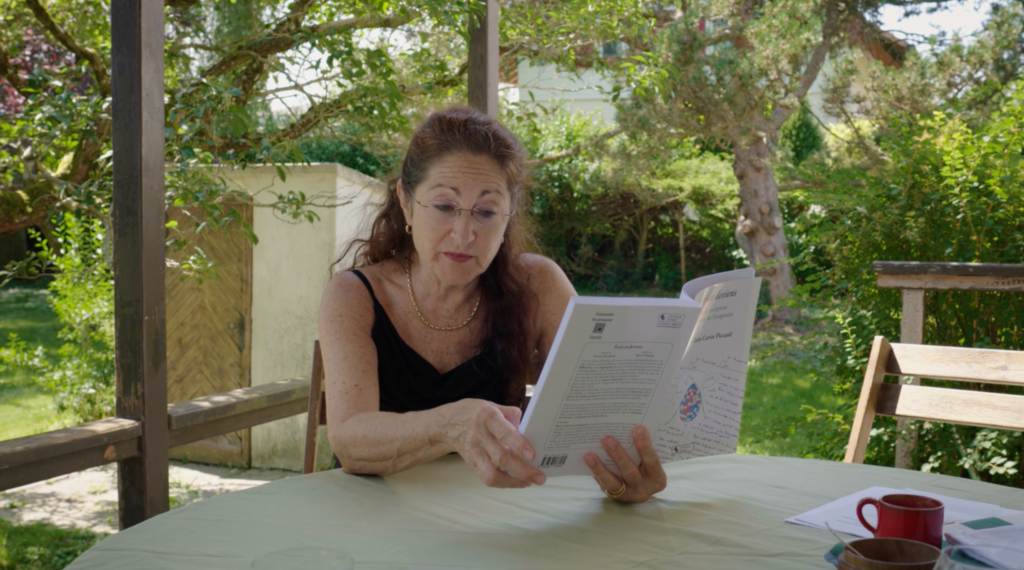

Nous projetons également d’organiser, avec l’aide de Marie-Claire Cavin Piccard, des ateliers d’écriture créative en milieu carcéral ainsi qu’avec les probationnaires que nous avons filmés quelques mois plus tôt. Tout cela nous permet de rencontrer le public et de l’intégrer au processus de réflexion dans une perspective de sociologie publique.

Découvrez l’article suivant pour approfondir

Sociologie publique

L’ethnographie a vocation à rencontrer un public […] je crois que des sciences sociales ouvertes sur le monde et sur celles et ceux qui l’habitent peuvent contribuer à transformer le regard, et ce non pas par l’imposition d’un discours savant, mais dans l’échange de savoirs différents…

11. L’ethnographie du silence face à une histoire en quête de narrateurs

Durant les premiers mois de l’année 2023, les déceptions s’accumulent. Notre sujet est-il vraiment (non-)essentiel ?

Nos enquêté-e-s, initialement enthousiastes à l’idée de partager leurs sentiments et leur colère, nous demandent maintenant de ne plus les déranger. Certains perçoivent notre présence comme une intrusion, voire une forme de violence, tandis que d’autres sont accablés par un sentiment d’impuissance causé par la guerre, l’inflation et la crise climatique. Un à un, nos enquêtés se murent dans le silence ; une fatigue sociale généralisée les incite à nous fuir. Notre histoire est celle qui ne se raconte pas ; celle d’un terrain inaccessible.

Notre équipe s’épuise en tentant de trouver de nouvelles voix pour le documentaire, mais sans succès. Comme pour le Covid, nous cherchons à aborder une histoire qui, pour le moment, ne demande qu’à être enterrée. Le constat est sans appel : tout ce qui concerne la pandémie, de près ou de loin, appelle à l’oubli. En parallèle, notre terrain au Sri Lanka est une réussite ; ce qui se nomme désormais « le projet Prianka » prend de l’ampleur grâce à notre partenaire qui effectue des entretiens de plus en plus approfondis. Toutefois, une question récurrente se pose : quel est le lien entre ces femmes tamoules et notre étude post-covid ? À l’origine, nous avions envisagé de réaliser une analyse comparative sur la relation à l’essentiel entre « Nous » et « Elles ». Cependant, Ariane Mérillat se confronte alors à une nouvelle difficulté.

La violence qui a été ressentie par la population suisse vis-à-vis des contraintes subies durant la pandémie ne doit pas être minimisée ; mais elle n’a pas sa place face aux récits de nos enquêtées dont le confinement ne se limite pas à deux années en raison de mesures sanitaires, mais à une vie entière écrasée par la domination patriarcale. Ces femmes sont presque toutes victimes de violences conjugales et luttent pour se nourrir correctement ainsi que pour subvenir aux besoins de leurs enfants à cause du manque de ressources financières adéquates.

Ariane Mérillat

Nous réalisons alors que les femmes tamoules qui prennent de plus en plus de place dans notre « foule » depuis plusieurs mois offrent un miroir inversé à notre problème. Face à l’ethnographie du silence qu’est devenue notre enquête, se profilent un monde épris de parole, des histoires qui appellent à l’écriture. Quand Prianka questionne ses enquêtées sur leur envie d’apparaitre sur le site, la plupart sollicitent cette visibilité, dont elles sont tant dépourvues. En effet, le manque de reconnaissance politique, professionnelle et familiale a condamné la plupart d’entre elles au statut de « femme-fantôme ». Notre rôle d’anthropologue prend alors sens. Tandis que notre terrain se mure dans le silence, une partie de nos interviewées revendique, au contraire, leur place sur la scène d’apparition que nous mettons ainsi à leur disposition.

Afin de relancer l’enquête, nous décidons donc de continuer sur cette piste ; notre documentaire se concentrera sur le village de Navatkuly et ses habitantes. Nous contacterons, en parallèle, des espaces de femmes migrantes en Suisse romande afin d’y organiser des discussions sur nos rushs, en espérant que, cette fois, le public sera au rendez-vous.