Nous n’avons pas accès directement à nous-mêmes : la transparence de soi à soi est impossible. Nietzsche comme Freud nous l’ont déjà montré les premiers : toute compréhension de soi passe par la médiation de signes, de symboles ou de textes.

Cécile de Ryckel, Frédéric Delvigne

Se raconter est une manière d’ordonner ce que l’on vit, y donner du sens pour nous-même et pour les autres. C’est d’ailleurs tout le travail effectué par les psychologues ; en encourageant leurs patients à prendre la parole, ils espèrent que ces derniers seront à même de s’apaiser. Se raconter permet au sujet de réinscrire ce qu’il a fait ou subi dans un récit qui relie son présent à un passé qui autrement ne «passerait» pas. Et de se projeter dans un futur, dans un à-venir distinct de celui dans lequel il est plongé. Le récit de soi permet aussi d’être «reconnu» par les autres en tant que sujet responsable de ses actions car, en toile de fond, ce sont les choix éthiques et moraux qu’il a effectués qui se dessinent. « En racontant mes expériences vécues, je me comprends dans le face à face avec le texte de mes récits. Ceux-ci me donnent une interprétation de ce que j’ai fait, à travers laquelle je peux me reconnaître et que je considère acceptable pour moi : « C’est moi qui ai vécu cela et je m’y reconnais » (De Ryckel & Delvigne).

Le récit que nous faisons de nous-mêmes est l’indice de la manière dont nous avons construit notre propre identité. Se raconter de manière positive est une manière essentielle de nous aimer. Bien entendu, le récit n’est pas un «matériau» purement individuel; il est aussi la manifestation des imaginaires communs et des rôles sociaux que la culture nous procure et parfois nous impose. Les récits sont l’«échafaudage culturel», la «prothèse» grâce à laquelle les êtres humains peuvent tisser ensemble les événements de leur vie et créer une identité stable dans le temps (Bruner). C’est dire si cette pratique est universelle ; nous racontons les histoires de notre culture et de nos ancêtres pour nous inscrire dans un système de parenté, pour nous affilier à une communauté et pour être accepté dans notre environnement social. Nous racontons les récits de nos exploits pour nous assurer de la reconnaissance de nos semblables ; nous racontons « les autres » pour nous rappeler nos différences.

Qui suis-je ? Croire en quoi ? Vivre pour quoi ? Que veux-je ? Quelle que soit leur acuité, ces questions surgissent, toutes renvoient à la question de l’identité. A cette question, Paul Ricœur affirme que nous ne pouvons répondre que par le récit de notre vie. En racontant notre vie ou des épisodes de celle-ci, nous en construisons ou reconstruisons la cohésion ; ce qu’il appelle notre identité narrative.

Cécile de Ryckel, Frédéric Delvigne

En tant qu’anthropologue ou sociologue, nous commençons d’ailleurs souvent un entretien en demandant à la personne : « qui es-tu ? ». En d’autres termes, « mets-toi en récit », « mets de l’ordre dans ton passé et dis-moi ce que tu considères comme essentiel dans ton histoire de vie ». Car raconter, ce n’est pas décrire ; se raconter, c’est devenir le personnage principal d’une existence de laquelle nous avons extrait les rencontres, les événements et les expériences qui nous paraissent déterminants. Récit pour soi, le récit de soi est aussi pour autrui: raconter est autant l’affirmation d’un « Je » que la constitution d’un « Nous », une façon « d’être avec ».

Raconter est-il alors un premier pas vers la libération de soi, notamment lorsque nous sommes empêtrés dans des événements douloureux ? Pour Marie-Claire, thérapeute et conteuse, la réponse est claire: la parole est essentielle à la guérison. Que celle-ci soit orale ou écrite, elle est le premier pas vers la réconciliation entre ce que nous sommes, ce que nous avons été et ce que nous voudrions devenir.

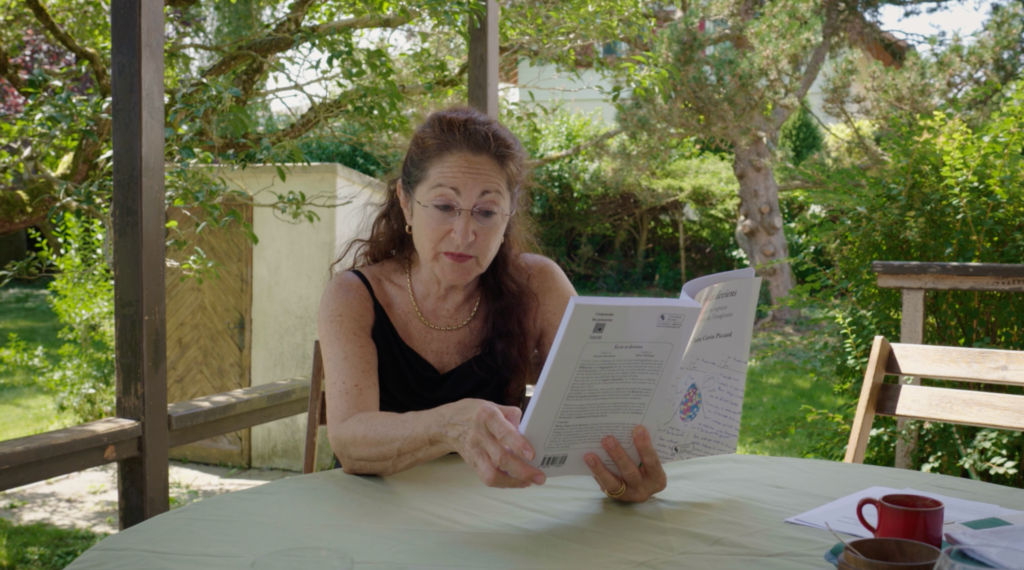

Se raconter est donc bénéfique mais raconter l’est tout autant. À travers son activité de conteuse, Marie-Claire nous invite à nous questionner : « le conte va pénétrer l’imaginaire dont la fonction profonde est la connaissance de soi, à travers le processus d’individuation et la quête identitaire ; connaissance de l’autre, dans sa différence […] Le conte met l’individu face aux cycles de vie, de la naissance à la mort, et offre des alternatives, des issues possibles.»

Pour illustrer ses propos, cette femme aux milles facettes nous a amené au bord d’une rivière et nous a bercé d’images en nous contant l’histoire du Prince Silencieux dont le thème est l’importance de la parole :

De la même manière, notre documentaire, en racontant, nous permettra de reprendre une parole qui nous avait été enlevée. Comme le dit Ricoeur : «toute l’histoire de la souffrance crie vengeance et appelle récit». En tranchant dans la chair même de nos existences la limite entre ce qui est supposé «essentiel» et «non-essentiel», les États ont diminué notre horizon narratif, rétréci notre identité «mangeuse d’histoires». En nous réduisant à des êtres biologiques, soumis au seul grand récit de la pandémie, l’isolement et l’absence de liens ont suspendu nos appétits narratifs. Ce sont ces appétits qu’il faut raviver car si les histoires sont racontées et la vie est vécue, l’inverse est tout aussi vrai: bien souvent, la vie se raconte et les histoires se vivent.

- De Ryckel Cécile & Delvigne Frédérique (2010). « La construction de l’identité par le récit », Psychothérapies [En ligne]

- Cavin Piccard Marie-Claire (2020). « Écris et deviens », Chronique Sociale.

- Bruner, Jérôme (2006). «La culture, l’esprit, les récits», Enfance, 58/2, pp.118-125

- Ricœur, Paul (1983-1985). Temps et récit, Seuil.

- Ricœur, Paul (1990). Soi-même comme un autre, Seuil.